富有魅力的玉石文化是中国传统文化的重要组成部分。中国的玉石文化兴起于新石器时代,我们的祖先用诗词歌赋的文学形式记录和抒写了对宝玉石的审美感受,以 玉描述人自然的美妙景观,描述人的美貌,描述人的美德,这说明珠宝玉石文化在华夏民族的心理结构中占据着重要的位置。

据考古资料证实,1975年在云南省呈贡县龙潭发掘的一批旧石器时代的石器中,就已发现有用水晶、玛瑙和玉髓制作的器物。从原始艺术的角度看,这些出土文物已证实我国远古时期就已经具有较高的珠宝审美意识了。

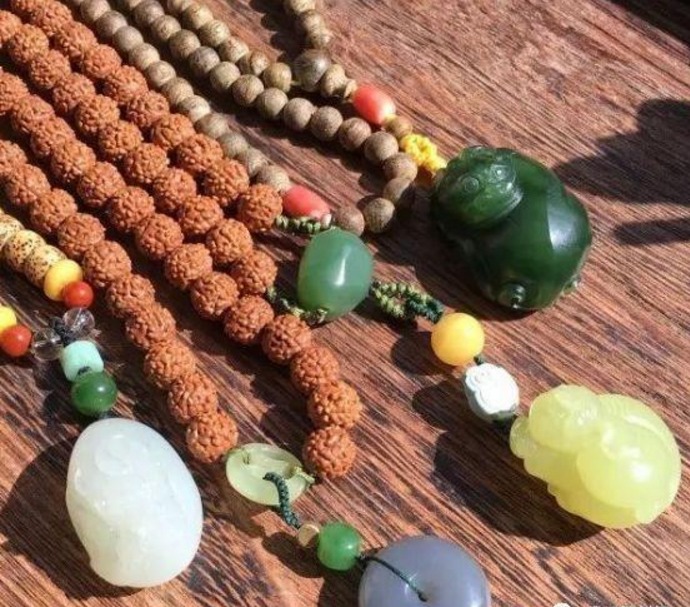

赏玉容天地,方寸藏古今

中华民族对玉总是怀有一种传统的敬意。常言说:黄金有价,玉无价。先秦时期,美丽奢华的玉饰品很早就作为民间礼尚往来之物了。如《崧高》中:“我送舅氏, 悠悠我思。何以赠之?琼瑰玉佩”。从中可见玉具有别具一格的审美价值。又如《卷阿》中:“颙颙昂昂,如圭入璋,令闻令望”,这是写君子仪表堂堂,如玉器一 般威武壮美,可见玉的独特地位。

西周至春秋时期,人们对玉的认识是宽泛的,也是朴素的。诗经作品常称赞人物是:“彼其中之子,美如玉。美如玉,殊异乎公族”。此外,他们还把玉作为喻人、 喻物、喻事的最重要组成成分,君王的出场是:“济济辟王,左右奉璋”;君子的赠物是“琼瑰玉佩”,“报之以琼瑶”;对君子的祝福是“佩玉将将,寿考不 忘”,等等。先哲们还用玉来说明事理:“伯圭之玷,尚可磨也,斯言之玷,不可为也”,教育君子要执身如玉,言行举止谨慎从事。

屈原是我国在诗赋中撰写玉最早的诗人,他在《离骚》、《天问》、《九歌》中有关玉的描述俯拾即是。在《楚辞.离骚》中描述到:“览察草木其犹未得,岂颙美 之能当”,“颙”就是一种美玉。《楚辞•九歌》中有更丰富的玉石审美感受。如在《大司命》中:“便衣兮被被,玉佩兮陆离”,这里诗人写出了玉饰品七彩杂踏 “光怪陆离”的审美感受。

魏晋以后,出现了灿若繁星的玉文化名作与名家。如,隋朝孔绍安的《别徐永元秀才》:“金汤既失险,玉石乃同焚”;唐朝李白的《赠瑕丘王少府》:“我隐屠钓下,尔当玉石分”;北宋王安石的《欲韵子履远寄之作》:“飘然逐客出都门,士论应悲玉石焚。”

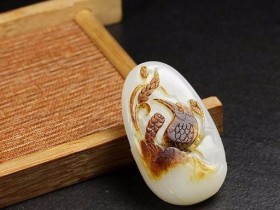

玉饰纹卧虎

袖里新诗干首馀,吟看句句是瑶琚

古代人对玉有着解不开的情结,对玉赋予了社会文化理念,西周以后,玉的道德化、政治化、宗教化过程业已完成,并成为道德、习俗、神灵、财富、权力的象征 物。不仅认为人如玉一般的美丽,还认为人的思想品质、道德情操也要如玉无瑕般的洁净。他们用玉作为参照物来描写一些具体的事物,如自然风光、人体美、人的 美德等,说明对玉的审美已经得到了社会的普遍认同。

一、以玉描述自然景观

古代诗人用玉描写静态美,如唐•贺知章的《咏柳》中:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”;元•王冕的《素梅四十》:“看来都是梅花树,个个春风玉佩环”等。

玉也用于描写动态美,诗人由玉的表象联想水的相似性。如,刘敏中的《菩萨蛮》:“绣江江水清如玉,梅花香满清江曲”;唐•李白的《忆旧游寄谯郡元参军》:“时时出向城西曲,晋祠流水如碧玉”;唐.元稹的《远望》:“仲宣无限思乡泪,漳水东流碧玉波”等等。

二、以玉描述人的美貌

南北朝•庾信的《杨柳歌》:“凤凰新管萧史吹,朱鸟春窗玉女窥”,以玉描写美女形象;又如,唐•王维的《洛阳女儿行》:“自怜碧玉亲教舞,不惜珊瑚持与人。谁怜越女颜如玉,贫贱江头自浣纱”等等。

三、以玉描述人的美德

这是我国诗人欣赏玉石的最高境界。如,屈原的《怀沙》:“怀瑾握瑜兮,穷不知所示”,这是将玉比喻为美德;又如北宋•黄庭坚的《黄颖州挽词三首》:“胸中 明玉石,仕路困风沙”,以玉言志。玉色纯净,故常用玉比喻贞操和志气,如,“守身如玉”,于是乎“宁为玉碎,不为瓦全”,既是做人的道德操守,也是华夏民 族高风亮节的昭彰。

四、孔于以玉育人现

玉饰既是身份地位的象征,也是人的道德品质的象征,如《周礼•大宗伯》中记载:“以玉作为六器,以礼天地四方”,表明不同的玉有不同的礼仪功能。孔子认 为:玉有十一德,孔子用儒家的道德观念诠释玉的物理性质,“温润”比仁;“镇密”比智;“廉”比义;“垂”比礼,等等。又如,许慎的《说文》对玉的释义 为:“石之美者有玉德,润泽以温,仁之方也;鳃理自行可知中,义之方也;其声舒畅,专以远闻,智之方也;不挠而折,勇之方也;锐廉而不技,洁之方也”。玉 成为仁、智、义、礼、忠、信、德、道等社会生活准则的象征,形成了明确的思想体系。可见美玉在中国人心理上的位置是何等之重要。

孔子的这一赏玉思想,奠定了后世文人和百姓对玉的情感基础,在随之而来的四千多年间,玉的命运一直同中国儒学的命运紧紧地联系在一起。儒学盛,则兴佩玉、治玉。玉的一些原始意识遂步演化成了教育意识、政治意识。玉文化已然是深深地熔符于华夏民族的血脉之中。

玉兽面纹剑格

华夏民族祟玉的心理成因

首先,玉具有异乎寻常的实用价值

因为玉的硬度大,在有文字记载的周朝,已把透明度好、质地均匀的材料雕刻后,做成耐用的生产工具,并用这些工具同自然作斗争。由此可见,华夏民族祟玉的心 理成因,就是因为玉制工具能帮助人们征服自然,玉制礼器帮助人们趋利避邪,玉饰能装点和美化人们的生活。《管子》言:“先王以珠玉为上币,黄金为中币,刀 布为下币”,可见这也是“玉无价”的最好诠释。美玉具有3个条件:美丽、稀贵和耐久性,用玉石原料制成玉器可作装饰品、观赏石、陈列石及其它工艺美术品。

其二,玉具有审美和装饰的价值

罗丹说“发现了美,便得到了艺术”。在五光十色的珠宝中,玉就是以其冰肌玉质、晶莹碧绿和温润玲珑而博得人们青睐。玉石的美可以体现在色彩美、材质美、晶 莹美和特殊的光学美现象上。而玉石制成的首饰又可以体现工艺美、款式美和富丽美及其精神内涵等。玉雕作品不仅具有美学意义,还有着象征性意义。通过玩赏 玉,使人产生高尚的情趣和审美的艺术享受。

其三,玉的养身与保健价值

古代人还认为食服玉,寿同玉。食玉能健康长寿,长生不老,这是我国古代流行的一种观念。现代科学表明,玉石含有多种对人体有益的微量元素,如锌、镁、铁、 铜、铬、锰等。嘴含玉,借助唾液的营养成分与溶菌酶协同作用,能生津止渴,除胃肠之热,平烦懑之气。以玉磨面可祛瘢痕,还可以滋养毛发,起到美容的作用。 宋朝医学文献《对济录》中记载:“面身瘢痕,真玉日日磨之,久则自灭”。李时珍的《本草纲目•玉屑》中:“玉可润心肺,助声喉,滋毛发”。慈禧太后驻颇有 术,其美容方法就是以玉磨面。玉在山而草木润,玉在河则河水清,故人们对玉总是集千万宠爱于一身。

其四,玉的道德品质人性化与政治象征

我国古代以佩玉来表明自己是谦谦君子,甚至也是王公贵族身份、地位、权贵的象征。因此,中国古玉一直是与政治联系在一起的。春秋战国时期,六种不同的官吏 使用六种不同的玉器,即所谓六瑞制:“王执镇圭,公执桓圭,候执信圭,伯执躬圭,子执谷壁,男执蒲壁”。从秦朝开始,皇帝采用以玉为玺的制度,一直沿袭至 清朝。《诗经》中的“瑞”,以玉来预测凶吉,了解未来,因此,也有了宗教信仰的发展。至关重要的是,古人将玉加以人性化,认为玉有仁、义、智、勇、洁玉 德,有君子比德于玉之说。“执玉来朝远,还珠入贡频”,玉在历史上都是非常重要的贡品和收藏晶。

83 岁的原故宫博物院副院长、中国文物学会玉器研究会会长杨伯达先生21日做客本报浙江人文大讲堂,带来新气象,这个“新”表现得很具体,就是来了一大帮新听众——玉文化研究者、收藏爱好者。

中国玉文化既古老又年轻。说古老,是指它的发展历程足足有一万余年,经历了巫玉、王玉、民玉三大历史阶段。说它新,是指在百姓慢慢富裕起来的今天,“玉器收藏热”空前高涨。杨老在故宫工作多年,对他所保管的文物,就像老友一样熟悉并有浓厚的感情,他认为玉是有文化基因的,大致有五方面:玉美学——玉神器——玉宝物观——玉礼制——玉德说。

玉:华夏文明的奠基石

巫玉,是指我国史前时期由巫占有用于事神的玉器,起源于东北,盛行于我国今天的长江三角洲、环渤海湾东部沿海地区、东北三省和与之毗邻的内蒙古东三盟的弯月形带,即当今的内蒙东区、东三省、河北、山东、江苏、安徽、浙江九省。

在长达六千余年之久的史前时期,巫觋不仅以玉事神,还预知祸福,形成“巫·玉·神”的神本主义统治模式:纳部众于神权统治之下,众庶唯神之从,唯唯诺诺地由神的中介人———巫之摆布。

巫觋统治集团掌握了世俗社会的神权、族权、军权以及政治大权。其中的大巫均被后世史家美化为帝王,“三皇五帝”就是帝王化的神巫。

此种巫觋统治,有别于西方希腊—罗马时期统治。王是天子,标榜他自己是天帝的亲生儿子,是半神半人的特殊人物,与天帝有血缘联系;而巫觋不同,巫觋仅仅是天神旨意的传达者,绝无血缘关系。

史前高度发达的巫玉文化,为构筑华夏文明大厦砌下了第一块坚固的奠基石,这就是史前巫玉文化对文明社会的出现和建立所作的重大贡献。

君子有德,温润如玉

史前后期,巫觋集团内部掌握军事大权的大巫推翻了掌握神权的神巫的统治,自称为“天子”,升堂入室,坐上王权宝座,向全国庶众发号施令,建立了第一个王国——夏朝。此后,商、周继之,这就是历史时期的“三代”。此期不仅创造了富有特色的青铜文化,在甲骨上还留下大量贞卜的刻辞,出现了可供纪事的较为发达的象形文字——甲骨文。

可以说,“三代”已宣布与史前的神权社会告别,建立了以天子为主宰的奴隶制封建社会。

王制定“瑞玉”“以等邦国”,制“器”“以祀天地四方”,以玉体现王权第一、神权居其次、神权服从王权的理念和规范,这种观念制度化地贯穿于其后的整个封建社会。

华夏文明的政治理念是王者应是有德的君子。

基于这种政治理想,选定“玉”——主要是和田玉和岫岩玉为“德治”——仁政的物化标志。孔子曰:“夫昔者,君子比德于玉焉。”就是指夏、商、周三代君子有德并以玉比德的风尚与史实。《诗》云:“言念君子,温其如玉。”说明比德的焦点在于一个“温”字,对己对民都要温润、和平,给民以“温暖”,令国泰民安。

玉实际上是我国古代社会安定、繁荣、和谐、幸福的物化和象征。这种意念虽然在金文化抬头时受到削弱,但并未消逝的基因演变为潜在的下意识,流淌在每一个中华民族成员的心田之中。

秦王朝缔造的多源一统的中华帝国,奠定了以汉族为主体的多民族大家庭,为后来多元文化的发展奠定了基石。以书画、诗词、杂剧、小说、医药、瓷器、丝织、漆器、木器、玉器为主体的庶民文化艺术的发展,以及“四大发明”的成就,使中华民族傲立于世界民族文化之林。

您可以选择一种方式赞助本站

支付宝扫一扫赞助

微信钱包扫描赞助

赏