被誉为“中国国石”的和田玉如同妙龄少女,面容姣好、明艳动人,同时又拥有君子般温文尔雅的气质,摘得了“世界软玉之王”的桂冠。常言道:“木秀于林,风必摧之。”风靡全国的和田玉在吸引众人欣赏的目光时,还引来了投机取巧之人的造假邪念。于是乎,被这些人千方百计仿造出来的“伪和田玉”侵入了市场,被消费者们高价买回家中。此举欺骗了广大消费者,将和田玉真品置于相当尴尬的境地。

每当我们游走在玉器市场上时,都会发现各种各样的和田玉作品,有的体积特别庞大,看上去价值连城。其实这只是表面现象而已,在这些和田玉的队伍当中,有些“成员”是“卧底”,并不是真正的和田玉,有的甚至是用玻璃伪造的赝品,所以并不是个个都很值钱。正所谓“内行看门道,外行看热闹”,行家一眼便能看出端倪,外行人却不能。许多商家瞄准了广大消费者的盲点,加上多数人有“捡漏”的心理,于是“伪和田玉”就这样诞生了。

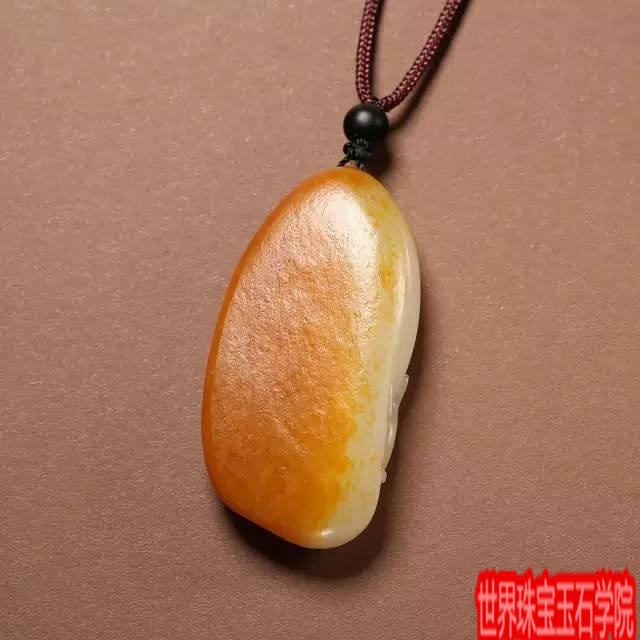

在经济利益的驱使下,市面上许多和田玉真品被一些“替身演员”取而代之。没错,这就是贪财商家们搞的鬼。他们仿制的和田籽玉虽然猛一看也是温润细腻,但仔细看来,用无机或有机染料人工做上去的皮色与真品之间,依然有着相当大的区别。他们一般都是先拿普通玉石打磨一下,然后再在其表面染上一层颜色,做出油脂皮外表,以假乱真。

▲原料市场中龙蛇混杂,你看出哪些是染色的了吗?

玩转和田玉就带大家看一下八种常见的和田玉染色法:

第一种名为“造血沁法”。就是用猪、羊等动物的血混合黄土捣成泥,然后放进大缸里,将玉器埋在土里面。斗转星移,随着时光的流逝,你会发现玉器上出现了土咬、黄土锈、血沁等痕迹。或者在条件较为适宜的环境下,把和田玉塞进刚杀死的狗腹中,埋入地下数年后使之沁色,这就是所谓的“造血沁法”。

除此之外,还有更过分的“活体造玉”,就是在马腿上用刀隔开一道口子,将和田玉放进去,再把皮肉缝合好,数年之后再拿出来。在门外汉看来,这种“伪和田玉”看上去与真品一模一样。

▲真籽料的毛孔大小不一清晰可见

第二种是“铁锈侵染法”。就是用铁皮屑将普通和田玉包裹好,然后再以热醋淬之数天,埋进土地里,几个月后再取出来,其表面会呈现出一种橘皮纹,纹中还掺杂着土斑和深红色的铁锈。除此之外,还可以将包好的和田玉泡在河水中,经过长时间的冲刷和磨蚀,红色铁锈会慢慢渗进和田玉的肌理中。这时,对其进行火烤以及后期加工,使颜色固定在上面,“涅槃重生”的普通和田玉就由此变为了质地精美、色彩明艳的“上等和田玉”了。

第三种方法是用用植物染料和其他染料对和田玉进行染色包装,如核桃皮、羊毛染料、碘酒,等等。

▲原料市场中龙蛇混杂,你看出哪些是染色的了吗?

第四种是“有机染料染色法”,需要用酸性甲基橙试剂一类的有机染料对和田玉进行 染色处理。

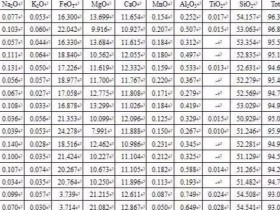

第五种是“无机染料染色法”。无机染料主要有两种:一种是铁盐染料,在一定的环境条件下,它能使玉中的二价铁离子转化成三家铁离子,并发生渗透,扩散和沉淀作用;另一种是锰盐染料,它在低温环境下能产生鉄锰侵染,形成松花状或水草状图案沁入玉中。

第六种是“中和剂染色法”。常见的中和剂有硝酸铝、氯化铝和氢氧化铝等,水解产生的物质能促进三氧化二铁转化为针铁矿,产生一种和谐的褐红色,从而达到造假的效果。

第七种是“混合染料染色法”。巧妙地运用混合染料染玉,使玉料看上去色彩鲜艳、生动逼真。染色加热、打磨圆润等步骤之后,一块“伪和田玉”就华丽转身了。

分辨和田玉的真伪,主要从其色彩、外貌、软硬程度这三个方面入手。“伪和田玉”的颜色看上去要比真品浓艳一些,显得格外生硬和浮夸,一点都不自然,而且表面上还会出现人为的棱角及硬伤。鉴别真假和田玉是个长期功夫,需要平时多积累知识和经验。

和田玉深受人们喜爱,价格也是联络飙升,这时,有的人就趁机制作假玉,而人工染色的方式则是他们造假的技术之一。许多人比较在意玉器表面上的美感,和田玉本身的颜色一般有白、青、黑、黄、绿等,比较好分辨,而在遇到染色技术较高的玉器时,我们只有在专业人士的指点下才能看出和田玉的真假。

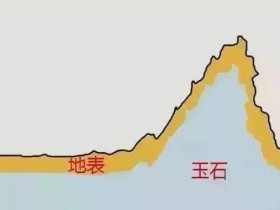

染色和田玉的颜色跟真品是不同的,那么真品的颜色究竟从何而来?总结一句话就是:大自然的杰作。大量的微量元素在适宜的环境下,经过多年的化学反应、风化以及地质作用后,最终使和田玉“穿”上了五彩斑斓的“外衣。其中包含它的本色、杂质颜色、同岩石交融的原生色;还包括自然所为或人为的一些痕迹,叫做和田玉的次生色。

▲真籽料的皮色过渡自然

除此之外,还有一些需要格外注意,那就是和田玉的糖色、皮色与染色玉之间的不同之处。糖色指的是和田玉的原生矿在受到 氧化铁、氧化锰等物质的影响后形成的一种类似红糖一样的颜色;皮色指的是由于年久风化、玉表面上呈现出来的深黄、暗赫等颜色,或者短期风化使玉表面形成的一层膜状颜色,透过这层薄薄的颜色还能清楚地看到里面的玉色,而染色和田玉根本不具备这些细节特征

和田玉染色的辨别方法因人而异,尤其高水平的伪装让人最难分辨清楚。所以,如果想要投资和田玉就一定要擦亮你的双眼,关注每一个细节,染色和田玉通常会暴露出一些破绽:

首先,染色火上添油的“籽料”是将山料、青海料、岫玉料等玉料的碎块打磨成卵形石状,用来充当真正的和田玉籽料。但仔细观察还能看到这种石块表面的一道道生硬的擦痕,而且找不到自然状态下的“汗毛孔”或“小砂眼”。

▲“晶莹剔透”的仿和田玉籽料

其次,染色和田玉因为是人工打造的,所以表面会有磨砂、抛光的痕迹。染色的和田玉色彩过分浓艳、浮夸,没有任何渐变过程,沿裂隙或棱线分布过多,没有温润的感觉。

最后,碰撞时造成的小坑放射出的光亮跟没受损的表皮不属于同一个色系,而且从整体上看很浑浊,拿在手中对着阳光看过去,手指放在玉的背面动一动,根本看不出黑影的晃动。

在一些地区为了给人工染色作色正名,说是对玉的艺术加工是为了艺术效果。玩转和田玉要说的是假的就是假的,冠上“艺术”二字并不能高雅了。其实这种方式在宋朝时期就已经出现了,在当时还有个滑稽的名字叫做“老提油”,明朝之后更名为“新提油”。虽然与沁色一样都是从表皮开始着色,但是做出来的颜色没有一点层次感。

您可以选择一种方式赞助本站

支付宝扫一扫赞助

微信钱包扫描赞助

赏