在古代,和田玉被称为昆仑之玉、塞山之玉、禺氏玉、钟山之玉、回部玉、昆玉、真玉等。

《千字文》有“金生丽水,玉出昆冈”之说。昆冈玉就是指的和田玉。《新疆图志》载,和田玉有“绀”、黄、青、碧、玄、白数色”。

和田白玉名闻中外,西汉文学家东方朔的《海内十洲记》曾誉其为“白玉之精”。历代进贡皇帝的新疆玉石,多取自这种和田白玉之最上品。由于这种白玉质地细腻,纯洁浑白,色如羊脂,故又名羊脂玉。

史籍对和田玉记载甚多。《穆天子传》载周穆王巡游昆仑,曾“攻其玉石,取玉版三乘,载玉万只”而归。这个记述虽然不可尽信,但从中可以窥见纪元前的人们已经知道昆仑山是盛产玉石的地方了。以后各代历史对和田玉的记述渐多,也更见真实。

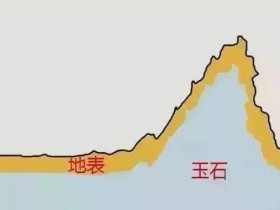

《旧唐书·西域传》称于阗国“出美玉……贞观六年,遣使献玉带,太宗优诏答之。《明史·西域传》称于阗“其国东有白玉河,西有绿玉河,又西有黑玉河,源皆出昆仑山。土人夜视月光盛处,入水采之,必得美玉”。这里所说的于阗,即今和田。

白玉、绿玉、黑玉三河即今之玉龙喀什河、和田河和喀拉哈什河。中国第一部科技著作、明末宋应星所著的《天工开物》一书的《珠玉》卷中,对和田玉的历史、特点、采法等等,作了生动的综述。古籍这些记录,用今日和田产玉的现状来检验,足以令人深信不疑。

清萧雄诗:“玉拟羊脂温且腴,昆冈气脉本来殊。六城人拥双河畔,入水非求径寸珠。”就是吟咏这种捞玉风习的。清代,采玉更盛,一些商贾雇当地劳力上昆仑山采挖玉石。民国初年,于阗县深山产玉处已有齐家矿坑、杨家矿坑等,商人从中大获其利,而新疆第一代采玉矿工也由此产生。

鸦片战争之后,法国矿物学者德牧尔以圆明园内被抢夺的赃物为标本,将和田玉和翡翠进行了对比检验测定,根据两种玉在硬度上的细微差异于1863年命名和田玉为“软玉”、翡翠为“硬玉”。

和田玉还有哪些鲜为人知的冷知识呢?

秦始皇统一中国的时候,和田玉因产于昆仑山被称为“昆山之玉”,之后又因位于于田国境内而被称为“于田玉”。直到清光绪九年设立和田直隶州时(公元 1883年),它才被正式命名为“和田玉”。

秦始皇统一中国的时候,和田玉因产于昆仑山被称为“昆山之玉”,之后又因位于于田国境内而被称为“于田玉”。直到清光绪九年设立和田直隶州时(公元 1883年),它才被正式命名为“和田玉”。

事实上应该是内蒙古赤峰市敖汉旗兴隆洼文化遗址与辽宁阜新市查海文化遗址出土的数十件玉器,这些玉器大多为和田玉,距今7000-8000年。

事实上应该是内蒙古赤峰市敖汉旗兴隆洼文化遗址与辽宁阜新市查海文化遗址出土的数十件玉器,这些玉器大多为和田玉,距今7000-8000年。

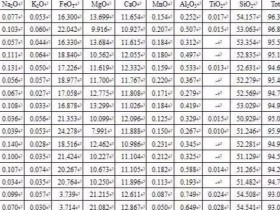

在夏、商、周、春秋战国时期的1900年间,共采和田玉3800吨,平均年产量2吨;

在夏、商、周、春秋战国时期的1900年间,共采和田玉3800吨,平均年产量2吨;

在秦、汉、魏、晋、南北朝时期的810年间,共采和田玉1215吨,平均年产量1.5吨;

在隋、唐、宋时期的699年间,共采和田玉1957吨,平均年产量2.8吨;

在元、明时期的438年间,共采和田玉 1496吨,平均年产量3.4吨;

在清朝295年间,共采和田玉1500吨,平均年产量5吨;

新中国成立后,从1957年到1995年间,共采和田玉9459吨,接近古代4000多年全部开采量的总和。

但这些矿床都属于蛇纹岩型透闪石玉(以碧玉为主,俄罗斯、韩国、朝鲜出产白玉),唯独新疆的和田玉由于极其特殊的地质成因而属于非蛇纹岩型透闪石玉,这是新疆产和田玉倍受追捧的重要原因之一。

但这些矿床都属于蛇纹岩型透闪石玉(以碧玉为主,俄罗斯、韩国、朝鲜出产白玉),唯独新疆的和田玉由于极其特殊的地质成因而属于非蛇纹岩型透闪石玉,这是新疆产和田玉倍受追捧的重要原因之一。

经科学测试,中碳钢(主要用于制作重型机械的轴、齿轮以及机床主轴、钳工工具等)的抗压强度为1600公斤/平方厘米,而和田玉的抗压强度最高可达到6541公斤/平方厘米,这与和田玉的毡状结构有关。

经科学测试,中碳钢(主要用于制作重型机械的轴、齿轮以及机床主轴、钳工工具等)的抗压强度为1600公斤/平方厘米,而和田玉的抗压强度最高可达到6541公斤/平方厘米,这与和田玉的毡状结构有关。

根据中央人民广播电台《祖国各地》节目组的资料,1981年和田玉的产量为74吨,比1980年增长了1.28倍。自90年代后,平均每年开采120至150吨。

根据中央人民广播电台《祖国各地》节目组的资料,1981年和田玉的产量为74吨,比1980年增长了1.28倍。自90年代后,平均每年开采120至150吨。

1999年,国家地矿部和中国宝玉石协会联合启动国石评选,用了近四年选出结果,自此确定了和田玉“中国国石”的地位。

自80年代末开始疯狂收购和田玉籽料,使和田玉成为市场上最昂贵的玉料,就连现在和田白玉的抛光工艺,都是由台湾玉商提出的。

自80年代末开始疯狂收购和田玉籽料,使和田玉成为市场上最昂贵的玉料,就连现在和田白玉的抛光工艺,都是由台湾玉商提出的。

您可以选择一种方式赞助本站

支付宝扫一扫赞助

微信钱包扫描赞助

赏