这种形象源出于印度佛教,约东汉时传入中土,伴随着六朝以来印度佛教与中国传统文化的融汇而盛行于隋唐。根据当前的考古资料显示,最早的玉飞天也正是出现于此时,其后的宋辽两朝均有继承和发展,特别是建国以后唐时期的辽人,对于玉飞天确是情有独钟,几乎是享国多久,玉飞天便流行多久,而且于继承中还演变出了自己鲜明的特色,但玉飞天仅至元时便已没落至几近绝迹,明清人尚古,于是复又多见(仿古飞天)。

从目前资料来看,玉质飞天始于唐代,其造型多作挺胸昂首飞舞状。发髻高盘于头顶,上身多为裸体,身体由胸部扭转,脸型丰满圆润,鼻、眼、嘴微微凸起,眼睛呈细长形,体态丰腴娇美,神态慈祥和善、端庄安然,好似天仙一般; 或者上身微微侧起,汉式衣裙和披肩长带紧贴身躯,随风飘拂,两腿相交露出玉足,身下的如意形祥云饱满如花朵一般,整体给人轻妙曼丽的灵动感。

整体上,唐玉飞天形体丰腴,衣着裸露但形体展现出流畅的动感,充满生命活力。与唐代开化的民风,以及以胖为美的审美观相符合。

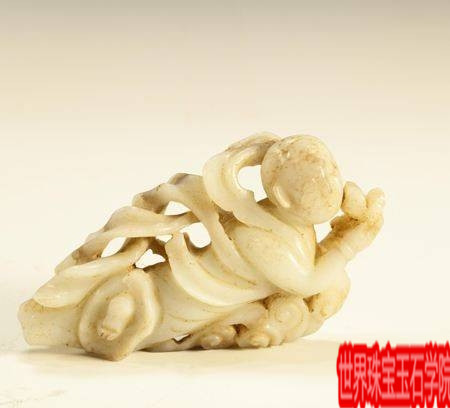

唐代 玉飞天 现藏于故宫博物院

如(上图)故宫博物院收藏的唐代玉飞天整个造型作向上凌空驾云之态,面部丰满碾磨细腻,头梳发簪,右手扶云头,左手缠绕着飘带,姿态自然,造型优美。身下的云团轻托飞天曼妙的身姿,加以流动的线条,给人以及其强烈的飘动感和令人神往的浪漫情怀。

唐代 玉飞天 现藏于故宫博物院

高4.6厘米,宽8.6厘米,厚0.6厘米,飞天正视、侧胸、伏身、上裸、天衣飘扬、着裳、跣足。左手持莲苞,右手持宝珠,下有三朵云托举,似在空中飞翔,姿态轻盈,面目慈祥。

进入宋代,华夏文化中心逐渐南移,世俗化的潮流更加势不可挡,文化中的精英意识越来越平民化,有着浓厚的生活气息,甚至直接以当时的女性或儿童的形象进行创作。宋代玉飞天整体造型比唐代大些,几乎见不到侧脸的飞天,多以正面脸型出现,且五官清晰。此时已不全是传统意义上的飞天,但在精神层面上,通过对日常人物和飞天形象的结合,更朴实的表达了对美好生活的向往。

宋代 白玉飞天 现藏于天津艺术博物馆

宋代 白玉持珠飞天 现藏于中国国家博物馆

辽代的玉飞天在面相和冠帽上更具有少数民族特征,并统一采用了侧面、侧身、手臂上举托物和双腿弯折向后伸展的姿势。造型方面更定式,多为水平飞行状,脚板刻画更写意,飘带弯折更多,云朵更简化,甚至省略。此时的飞天更多的是保留了佛教飞天美好的精神意义。

辽中期 飞天形玉耳饰 辽宁喀左北岭1号辽墓出土

辽代 玉飞天 现藏于中国文物信息咨询中心

玉质青灰色,圆雕,长4.5、高2.4厘米。人物头部较平且有一孔,下半身着裙装不露双脚,状似鱼尾。辽代飞天的特点是折面,即在鼻部处出现一个折角。出土的玉飞天上有金属弯钩,可能是作耳饰之用。

辽代 玉飞天 现藏于赤峰市博物馆

此件玉飞天整体近似三角形,采用片状镂雕和浅浮雕工艺。飞天呈男相,头戴平底帽,双手并拢作托物状,肩披飘带,腿着长裤,裸露双脚,身体作俯身飞翔状,身下有云朵。

辽代中期 玉飞天 辽宁朝阳北塔天宫出土

这件玉飞天是悬坠于北塔天宫中七宝塔上的饰物。飞天呈片状,头戴冠帽,双眼微闭,屈臂,双手作托物状,袒胸露腹,肩绕飘带,腿着长裤,双脚作俯身飞翔状,身下有飘带。

从目前考古发掘在金代土层中出土的片雕玉飞天(疑为带跨)来看,金代玉飞天与辽代又有所不同。金代飞天以正面示人,且为片雕,虽缺乏立体感,但采用高超的雕刻技法,又形成了一种“剪影”般的艺术效果。金代飞天飘带飞扬,辅助的云纹装饰趋于复杂,且面积明显增多。

金元两代都有玉飞天出土或传世,不管造型还是工艺,两者共性较多。如人物的脸颊,均以男性为主,身形比较拘谨,衣着服饰也没有唐代飞天那样流畅华丽。

金代 玉飞天 现藏于辽宁省文物考研究所

宽7.7厘米、高3.7厘米、厚0.8厘米。此飞天整体近似抹圆三角形,以镂雕工艺琢成云飞天状。呈男童面相,脑门前上部留有分叉三撮头发,左手持钵,右手持三叉状物,身体作俯卧状,两腿上下搭在一起,姿势显得略微僵硬,肩部披有飘带,身着衣裤,颈部围系短巾,身下有相连的如意状祥云。

金代 玉飞天

元代 鄂尔多斯博物馆早年征集

这件玉飞天脸为男相,身着长裙,双手捧一物,身下饰有如意祥云,彩帛缠绕。

明清时期,玉飞天在民间仍在流行使用,但较于前朝已日趋减少。只是在雕琢工艺方面有着明显的时代特征,在造型、形象、情趣、形式风格的变化上也日趋世俗化,写实化。但是图案化增强,从而导致立体感。飞天的纹饰与同期玉人纹饰雕琢特点基本相似,出现了工艺美、装饰美、商品化的新特点。云朵状是明代流行的玉簪首造型,其上一般采用透雕手法琢制人物、山水等纹样。

明代 玉飞天发簪 上海市卢湾区打浦桥顾氏家族墓出土

此对簪首透雕一对称的飞天,与以往的风格不同,具有鲜明的时代特征。此飞天头戴冠饰、面颊丰腴,双手前伸托花钵,束腰下身着长,帛带飘舞着缠于身后。

玉飞天自唐代出现开始,在逐步汉化的过程中,始终寄托着中国古代劳动人民对美好生活的向往。起初,由于对佛教信仰的崇拜,人们通过佩戴玉飞天佩或者玉飞天形发簪等方式,表达了对宗教的追求,进而祈求获得佛教所宣扬的“极乐”。此时,玉飞天的造型与佛教中的飞天造型密切吻合,仅仅是在体态或衣着上更贴近当时民风。

随着宋代程朱理学等追求“物理”文化意识的兴起和市场经济的繁荣,宗教对人们的影响有所减轻,取而代之的是现实的生活意识。此时,玉飞天渐渐脱离原来的造型,而有了更多对于现实人物的反映,比如典型的宋代男性发髻和童子形象。人们不再一味迷信宗教,而更加注重对生活情趣的表现。

少数民族接管中原后,多方文化大融合,佛教对人们的影响更不若前。少数民族粗犷豪放的性格特征也对玉飞天的造型演变产生了很大影响。此时,玉飞天已几乎蜕变为一种普通的、表达美好向往的装饰物,而不再具有以往的宗教意味;玉飞天基本完成世俗化。

辽以后,玉飞天逐渐淡出历史舞台。

您可以选择一种方式赞助本站

支付宝扫一扫赞助

微信钱包扫描赞助

赏